【業種別】原価率の計算方法や目安|飲食店の場合30%が基本

「原価率の計算方法がわからない」

「飲食店の原価率は30%が基本と聞くが、本当なのか?」

原価率を考えるうえで、このような疑問をお持ちではないでしょうか?

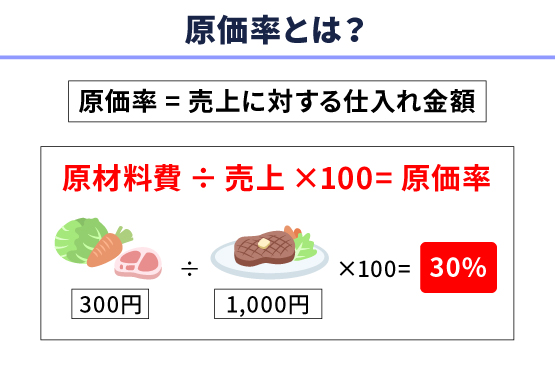

原価率とは、売上に対する仕入れ金額を指します。売上に関わる要素の一つで、飲食店経営で利益を上げるうえで重要な指標です。

本記事では、原価率の計算方法から原価率が高い原因や抑えるコツ、利益を上げるポイントまで解説します。

また、飲食店の内装工事を行う場合は、複数の業者から見積もりをとるのがおすすめです。相見積もりは価格を比較検討できるため、工事費用を抑えられます。

当サイトは、2010年から数多くの店舗を工事しており、類似サイト以上に多くの知識と実績があるため、ぜひ参考にしてください。

手数料ゼロ/しつこい営業は一切なし

著者

監修者

監修者

目次

原価率とは?計算方法を紹介

原価率とは、売上に対する仕入れ金額のことです。たとえば、ランチを1,000円で提供したとしましょう。

ランチを作るのに仕入れた材料が300円であれば原価率は30%となります。原価率が高いと利益が生まれにくく、原価率を抑えるほど利益を上げられるようになります。

原価率は、次のとおり計算します。

原材料費÷売上×100=原価率

原材料費が300円のランチを1,000円で提供した際の、原価率の計算は次のとおりです。

300円÷1,000円×100=30%

飲食店のメニューを考案する際は、提供した際の原価率がどれくらいになるかを参考にしてみましょう。

飲食店の原価率は30%が基本

一般的に、飲食店の原価率は30%が基本とされています。

飲食店を経営するうえでは、経費を90%以内に収めるのが理想とされ、飲食店の原価率が30%であれば、経費を90%以内に収めやすくなります。

経費には原材料費以外にも人件費や物件の賃料などが含まれており、人件費や物件の賃料として支払う費用を考慮すると、原材料に使える費用は予算の30%とされるのです。

飲食店における原価率は30%が基本とされていますが、業態によってわずかに異なる場合があるため、覚えておきましょう。

- ラーメン店の原価率

- レストランの原価率

- カフェ・喫茶店の原価率

- 居酒屋・バーの原価率

- デリバリー専門店の原価率

ここから上記5種類の飲食店の原価率を説明します。

ラーメン店の原価率

ラーメン店の原価率は、一般的に30%前後です。しかし、チェーン店の中には規模の大きさを活かして、原価率20%ほどでやりくりしているケースもあります。

ラーメン店の場合、カウンターのような狭い店内であれば人件費を抑えられるため、原価率以外にかかる経費も削減可能です。

レストランの原価率

レストランはお客様が長く滞在して食事を楽しむ場所です。そのため、品ぞろえの多さやメニューの差別化が求められ、原価率も30%を超えてしまう傾向にあります。

また、レストランは厨房だけでなくフロアのスタッフも必要です。そのため、人件費によりコストが高額になる店舗もあるでしょう。

カフェ・喫茶店の原価率

カフェや喫茶店の場合、メインのメニューであるコーヒーの原価率は10%に抑えられることがあります。

しかし、銘柄によっては原価率が30%を超えてしまうケースもあるかもしれません。

カフェ・喫茶店もレストランと同様、接客にある程度のクオリティが求められます。そのため、人件費がかさんでしまう可能性があります。

居酒屋・バーの原価率

居酒屋やバーの原価率は平均25〜35%で、一般的な飲食店と大きな違いはありません。

ただし、ドリンク類は原価が低く、特にビール・サワー・ハイボールなどのアルコール類は原価率を10〜20%に抑えられます。

一方で、料理メニューを充実させている店舗では、食材費がかさみ原価率が高額になりがちです。

原価率を抑えるためには、ドリンクメニューの構成比を高めるほか、仕入れコストの見直しも効果的です。

デリバリー専門店の原価率

デリバリー専門店の原価率は、一般的に30〜40%程度といわれています。

飲食スペースを持たないため家賃や人件費を抑えられる一方、容器代や配達手数料などのコストが発生するため、原価率が高くなりやすい傾向にあります。

利益を確保するには、調理工程を簡略化して人件費を抑えるほか、まとめ注文やセット販売を活用して単価を上げる工夫が必要です。

原価率を考えるメリット

原価率を考えることは、店舗を経営するうえで重要です。原価率を把握しておけば、商品の売上に対する利益が明確になるため、店舗全体の利益を管理しやすくなります。

どの商品の利益率が高いか、全体の何%を占めているかなどを容易に把握できます。

また、商品の廃止や新メニュー開発を考えるうえでの基準にもなるため、コスト削減にも有効です。

飲食店の原価率が高くなる主な原因

飲食店の原価率が高くなる主な原因を3つ解説します。

- 販売価格が低い

- 仕入れ価格が高い

- ロス率が高い

原価率が高くなる原因を理解すれば、店舗全体のコスト削減や利益率向上につながるため、ぜひ参考にしてください。

販売価格が低い

原価率が高くなる主な原因として挙げられるのが、販売価格を低く設定してしまっている点です。

販売価格が低いため、原価率の占める割合が相対的に高くなっている状態に陥ります。

売上を伸ばすためや競合他社との値下げ戦争に負けないよう、値引きを行う店舗は少なくありません。

ただし、行き過ぎた値引きは原価率の悪化を招き、最終的に経営を不安定にしてしまうおそれがあるため、注意が必要です。

仕入れ価格が高い

仕入れ価格が高い点も原価率が高くなる主な原因といえます。仕入れ価格が高いほど、原価も高くなるため、原価率が大きくなってしまいます。

近年では人件費の高騰や円安の影響で、原材料費が高騰しています。

原材料費の高騰分を販売価格に反映できていれば問題ありませんが、できていない場合は原価率が高くなってしまうでしょう。

ロス率が高い

ロス率が高いと、原価率も高くなってしまいます。ロス率とは、製造や販売する際の無駄や損失を表す指標です。

飲食店でのロスが発生する要因は、過剰な仕込みによる賞味・消費期限切れやオーダーミスなどが挙げられます。

ロス率が高い場合、原価率の悪化に直結するため、注意が必要です。ロス率は、次の式で計算できます。

ロス率 = 廃棄・損失金額 ÷ 仕入金額 × 100

この数値を定期的に見直すと、食材の無駄を把握し、原価率の改善につなげられます。

飲食店の原価率を抑えるコツ

飲食店が売上をアップさせるには、原価率を抑えることが大切です。原価率を抑えるコツは次のとおりです。

- 値上げをする

- 原価率を抑えたメニューを開発する

- アルコールに注力する

- 仕入先を見直す

- 大量に仕入れる

- メニューの分量を決める

- 食材のロスを減らす

それぞれ詳しくみていきましょう。

値上げをする

すぐ取り組める原価率を抑える方法としては、値上げが挙げられます。

たとえば、原材料費が300円のランチを1,000円で提供した場合の原価率は30%ですが、1,500円で提供した場合は20%まで原価率を抑えられます。

また、料理の一人前の量を減らす、個数を減らすといった施策を講じることで原価率の抑制が可能です。

しかし、値上げや量の削減はお客様からの信頼を失う可能性があるため、状況を判断しながら行う必要があります。

原価率を抑えたメニューを開発する

飲食店の原価率は30%が基本ですが、すべてのメニューを原価率30%にする必要はありません。

たとえば、原価率を抑えたメニューを開発して、その割合を増やせば売上の増加につながるでしょう。

一般的にフードよりもドリンクの方が原価率を抑えられるため、ドリンクの売上を増やせば利益の増加が期待できます。

原価率を抑えたメニューをお客様に多く注文してもらうには、POPの作成やスタッフの声掛けキャンペーン実施などに取り組むのが効果的です。

アルコールに注力する

アルコールは基本的に原価率が低いため、売上の割合が増えれば全体的な原価率を下げられます。中でもサワーやチューハイは原価率が低いアルコールです。

アルコールに注力するには、POPの作成や従業員の積極的な声かけが大切です。

また、普段あまりアルコールを注文するお客様が少ない店舗であれば、アルコール類を時間限定で割引するハッピーアワーを導入してみましょう。

ハッピーアワーを導入すると、忙しい時間を分散できるため、シフト作成にも役立ちます。

仕入先を見直す

飲食店をオープンして以来、仕入先が変わっていない場合は、一度仕入先を見直してみましょう。原価を抑えられる仕入先がないか確認して、必要であれば契約を結びます。

また、現在取引している仕入先であっても、新たに見積もり作成をお願いしてみましょう。

新たに見積もりを作成してもらったことで、仕入れにかかる費用を削減できる可能性があります。

大量に仕入れる

大量に仕入れることを条件に、取引先と交渉すると、仕入価格を抑えられる可能性があります。

ただし、大量に仕入れる際は品目に注意しましょう。コーヒー豆や冷凍できる野菜など、長期保存に適した品物を仕入れることが大切です。

メニューの分量を決める

お客様に提供しているメニューの分量を決めることも、食材の無駄を抑えられるため原価率を抑えられます。

また、従業員によって作る料理の量に違いがあると、クレームにもつながりかねません。

食材の無駄、不要なクレームを抑えるために、マニュアルによってメニューの分量を定めましょう。

食材のロスを減らす

食材のロスを減らすことも、原価率の低下につながります。在庫管理や賞味期限管理を徹底して、食材を無駄なく使用しましょう。

食材ロスが多く発生してしまうメニューがあれば、数量を限定する、期間を限定するといったように食材ロスを減らせるような工夫をしましょう。

また、オーダーミスも食材ロスの原因です。食材ロス防止の観点からスタッフにも緊張感を持って接客するように伝えましょう。

飲食店で利益を上げるうえでのポイント

飲食店で利益を上げるうえでのポイントを3つ解説します。

- FLコスト・FL比率を意識する

- 販売価格を適正化する

- コストを削減する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

FLコスト・FL比率を意識する

飲食店経営で利益を上げるためには、FLコストとFL比率を意識するのが重要です。

FLコストとは、Food Laborコストの略で、仕入れの原価と人件費のことで、FL比率とは、売上高に対する原価と人件費の比率を指します。

飲食店経営では、可能な限り利益を残すため、FL比率が60%を下回るように人件費や原価を抑えます。

FL比率の一般的な指標は55~60%ぐらいで、50%を切るとかなりの優良店です。

販売価格を適正化する

販売価格を適正化するのも、利益を上げるうえで大切です。

商品の売れ行きは販売価格に大きく影響されます。販売価格は高すぎても低すぎても売れにくくなってしまうため、適切な設定が必要です。

販売価格を設定する際は、以下のポイントを抑えるとよいでしょう。

- お客様目線で設定できているか

- 市場価格からかけ離れていないか

- 販売価格に無理はないか

販売価格の設定には、市場調査が欠かせません。お客様目線での検討や市場価格の調査など、店舗経営に無理がない範囲で価格設定するのが重要です。

コストを削減する

飲食店経営を長期的に安定させるためには、継続的なコスト削減が必須です。飲食店で削減しやすい費用は、食材費と人件費といえます。

食材費であれば、仕入れルートの見直しによる原価の低減や仕入れ量の適正化による食品ロスの削減などを行い、コストを下げましょう。

また、人件費であれば、時間や曜日ごとの適正な人員配置や繁忙期を見越したシフトの見直しなどが例です。

ただし、人件費の削減で従業員の賃金を減らすのは避けた方がよいでしょう。従業員のモチベーション低下やサービスの質低下につながるおそれがあります。

飲食店以外の原価率の目安

ここでは飲食店以外の業種の原価率を説明します。

- 製造業の原価率

- 卸売業の原価率

- 小売業の原価率

飲食店に比べ、他の業種は原価率は高くなりがちです。それぞれ詳しくみていきましょう。

製造業の原価率

製造業の原価率は、一般的に60〜80%が目安とされています。製造業では、原材料費や人件費、設備の維持費などが高額になりやすいため、原価率が高い傾向にあります。

特に、製品の品質や安全性を重視する業種では、原材料や検査工程にコストがかかることも少なくありません。

原価率を適正に保つには、仕入れコストの削減や生産ラインの効率化、歩留まりの定期的な見直しが重要です。

製造工程ごとのコストを細かく管理すると、無駄を減らして利益率を高められます。

卸売業の原価率

卸売業の原価率は、一般的に85〜90%が目安とされています。

メーカーや生産者から仕入れた商品を小売店や事業者に販売する業態であり、仕入れ価格が売上に占める割合が高くなる傾向にあります。

利益は商品単価よりも販売数量によって確保するケースが多く、薄利多売型のビジネスモデルが基本です。

原価率を適正に保つには、仕入れ先との価格交渉や在庫回転率の向上が欠かせません。また、物流コストや保管コストの削減も重要です。

小売業の原価率

小売業の原価率は、一般的に70〜80%程度が目安とされています。小売業は、メーカーや卸売業者から商品を仕入れて販売するため、仕入れコストが売上に大きく影響します。

原価率を適正に保つには、売れ筋商品の分析や仕入れ計画の見直しが重要です。

また、過剰在庫を防ぐために在庫回転率を高め、販売データをもとにした需要予測を行う必要があります。

適切な仕入れ管理と価格戦略により、安定した利益を確保できます。

まとめ|原価率を把握して飲食店の利益を向上させよう

本記事では、原価率の計算方法、原価率の高くなる原因や抑えるコツ、利益を上げるポイントを解説しました。

原価率とは売上に対する仕入金額です。原価率は「原材料費÷売上×100」で算出でき、原価率を抑えられれば、売上の向上につなげられます。

飲食店の場合、30%ほどが原価率の基本です。原価率を下げるためには値上げや原価率を抑えたメニューの開発、仕入先を見直すなどの対策を講じましょう。

「店舗内装工事見積り比較.com」ではさまざまな飲食店の内装や見積もりを比較検討できます。

飲食店をオープンさせようと考えている方、飲食店のリニューアルを検討している方はぜひ参考にしてください。

24時間365日受付|いつでも見積もりを申し込めます

<完全無料・全国対応>

- 飲食店・美容室・クリニック・オフィスの実績多数

- 現地調査・見積もり・プラン提案まで完全無料

- 最大3社~5社の見積もり・提案を比較できます

- あなたの近くの業者が見積もり(現地調査も無料)

- ご紹介した業者に決めても手数料は不要です

手数料ゼロ/しつこい営業は一切なし

最新の見積もり依頼

初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積もり申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2026年1月13日 20時31分)

- 見積もり依頼の一覧はこちら

- 2026年1月13日 大阪府守口市 動物病院

- 2026年1月13日 千葉県流山市 学童保育

- 2026年1月13日 大阪府大阪市 洋風居酒屋

- 2026年1月13日 大阪府大阪市 居酒屋

- 2026年1月13日 東京都港区 ダイニングバー

- 2026年1月13日 福岡県福岡市 ネットカフェ

- 2026年1月13日 東京都中央区 パーソナルジム

- 2026年1月13日 東京都新宿区 居酒屋

- 2026年1月12日 宮城県石巻市 エステサロン

- 2026年1月12日 東京都江東区 バー

- 2026年1月11日 愛知県常滑市 カフェ

- 2026年1月11日 東京都中央区 マッサージ店

- 2026年1月11日 大阪府門真市 オフィス

- 2026年1月11日 広島県広島市 居酒屋

- 2026年1月10日 千葉県千葉市 焼き鳥屋